Conférence de Martine Camiade et Jean-Pierre Lacombe « Les mas catalans »

Ce texte retrace l’évolution des mas en Catalogne nord, leur structure sociale et économique, ainsi que le mode de vie de leurs habitants.

Évolution historique des mas

L’histoire des mas commence au Xe siècle avec l’apparition des premiers mansus. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, les mas évoluent pour devenir des structures à un ou deux étages, souvent accompagnées d’annexes telles que des paillers et des colomers (colombier). En 1500, une grave crise économique frappe la région, marquant une période de difficultés. Parallèlement, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, la région connaît un petit âge glaciaire, avec des températures extrêmement basses, atteignant parfois -25°C à Perpignan. Sur la côte de la Catalogne sud, on trouve également des mas tours, caractéristiques de cette région.

Structure sociale et économique

Au XIe siècle, la seigneurie émerge, avec des paysans libres appelés alleutiers. Le lien entre ces paysans et leur seigneur est établi par l’accapte, un bail emphytéotique. Certains hommes, connus sous le nom de mals usos, sont asservis et attachés à leur mas, illustrant une forme de servitude.

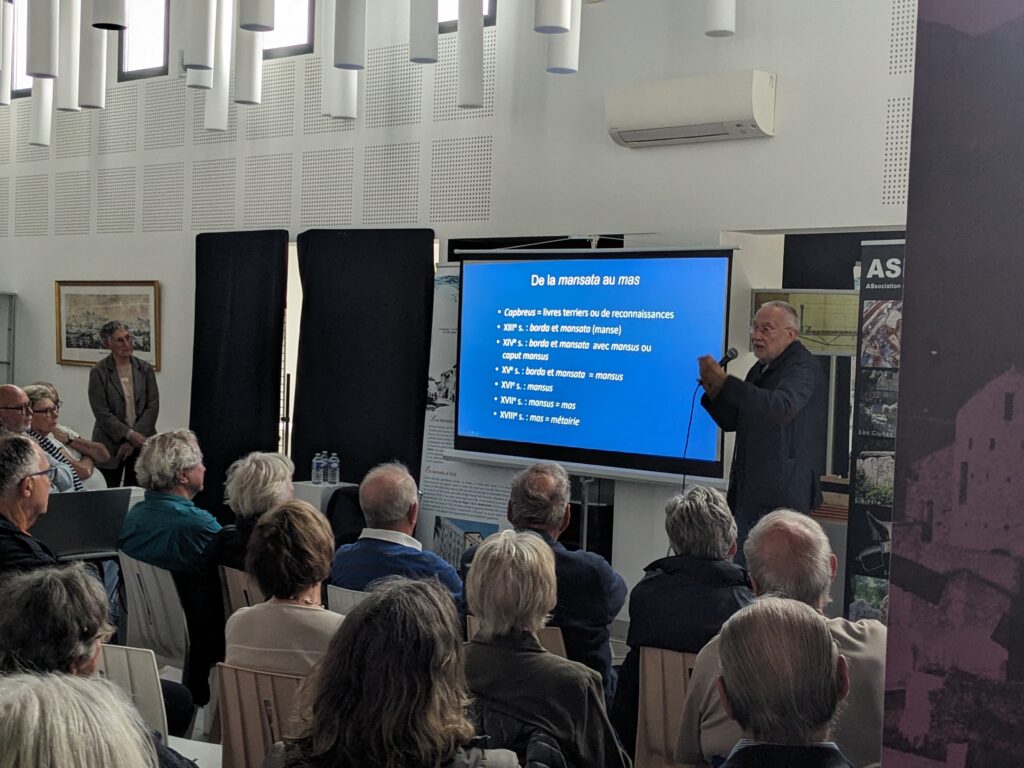

Évolution des termes

L’évolution des termes utilisés pour désigner les structures agricoles est notable :

- Au XIIIe siècle, on parle de borda et de mansata (manse).

- Au XIVe siècle, ces termes évoluent pour inclure mansus ou caput mansus.

- Au XVe siècle, borda et mansata désignent principalement le mansus.

- Au XVIe siècle, le terme mansus devient prédominant.

- Au XVIIe siècle, mansus évolue en mas.

- Au XVIIIe siècle, le mas devient une métairie.

Types de terres

Plusieurs types de terres sont associés aux mas :

- La mansata, qui inclut le bâti et les terres.

- La borda, équivalente à la moitié d’une mansata.

- La quinta, une terre de qualité proche de l’habitat, souvent utilisée pour les vignes, jardins et vergers.

- La femata, une terre fumée.

- La devesa, une terre mise en défens, protégée des troupeaux.

Expansion et innovations

Au XVIIIe siècle, une nouvelle expansion se produit avec la progression du vignoble. Au XIXe siècle, les cayroux apparaissent dans les Albères, marquant une nouvelle phase de développement.

Mode de vie des masolencs

Les habitants des mas, ou masolencs, tiraient parti de leur environnement forestier, utilisant le bois, la pierre, les minerais, les fruits, les plantes médicinales et les herbacées. Leurs activités économiques incluaient la production de verre dans des forns de vidre (fours à verre) et l’exploitation de la glace dans des pous de glaç (puits à glace). Celle-ci était transportée vers les hôpitaux afin de lutter contre les fièvres, elle servait aussi à rafraîchir le vin (claret) et à conserver des aliments. La production de verre se limitait principalement à du verre ordinaire.

Implantation de l’artisanat

L’implantation de l’artisanat dans cette région est due à la présence de ressources locales telles que l’eau, le bois et le quartz, nécessaires à la production du verre. Les puits à neige en montagne et les puits à glace en plaine étaient exploités pendant le petit âge glaciaire. Le commerce était intense du XVIe au XVIIIe siècle, favorisant le développement économique de la région.

Intérieur et extérieur d’un mas

Dans la cuisine d’un mas, on trouvait des fogons (fourneaux), une pica (évier) et le bugader, une cuve en pierre placée près de la cheminée pour le lavage du linge. À l’extérieur, une petite cour fermée, appelée cort de porc ou parraguera, abritait les cochons et la volaille. La polyculture était pratiquée, incluant des céréales (blé, orge), de la vigne, de l’huile d’olive mais aussi du liège et du charbon de bois.

Évolution récente

Après la Révolution Française, en 1804, le droit d’aînesse est aboli, entraînant la division des mas entre les héritiers et une perte de rentabilité. Au cours de la première moitié du XXe siècle, de nombreux mas sont abandonnés, marquant la fin d’une époque.